王东杰:重审康有为的“大同世界”

- 股票指南

- 2025-04-21 10:45:05

- 1

尽管“大同”二字很早就出现在儒家经典中,但其字义多元,并未成为一个内涵固定的概念,只是在19世纪末,我们今日熟悉的以《礼记·礼运》为原型的大同叙事才一统江湖,成为这一概念的“标准”用法。康有为在其兴起过程中扮演了至关重要的角色。因此,近代中国的大同思潮并非像其字面所示,来自一个漫长传统的自我更新;相反,这个“传统”本身倒是20世纪大同主义的创作,实际是近代国人在西学刺激下对中国古典“反向格义”的结果。他们为《百年一觉》等作品摹写的未来世界所吸引,同时受到社会进化论的加持,将原本处在中国思想边缘的大同观念推向核心,试图用它勾连古今,重释历史,掌控未来。

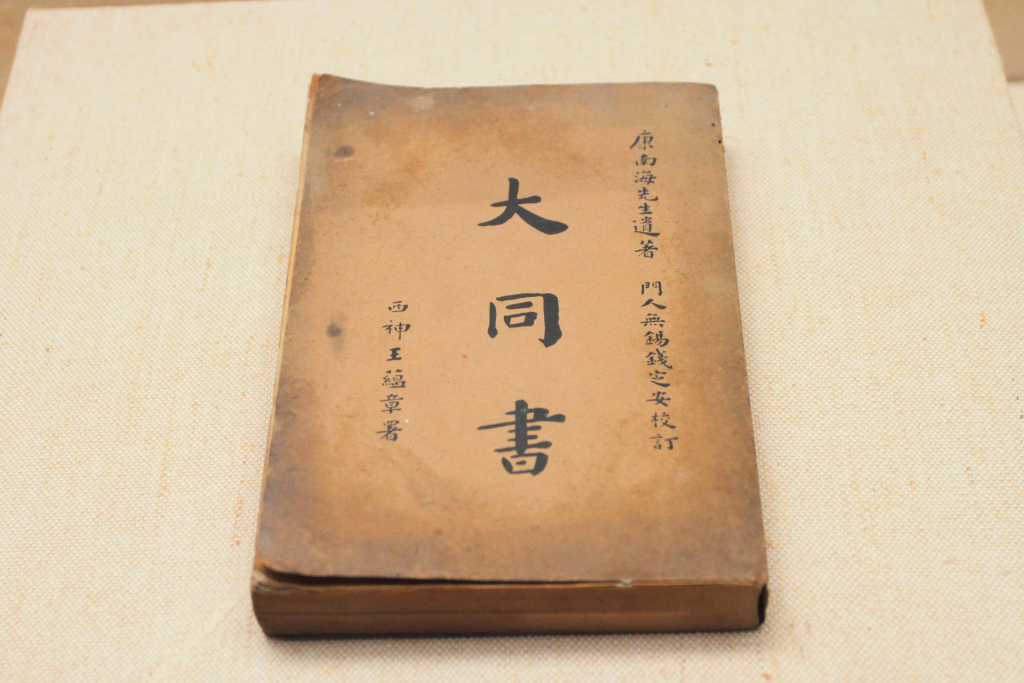

《大同书》是近代大同主义思潮结出的最为丰硕的果实。通过将儒家、佛教和多种近代西方观念整合进一个新的思想架构,它至少在两方面突破了中国传统的限制:一是未来主义的历史导向,二是理性主义的思维方式。由于直白的理想色彩,《大同书》的未来主义特征较之理性主义的思维方式引发了更多关注。的确,面向未来、社会进化论和历史目的论的出现是现代中国思想史的标志性主题。不过,本书希望证明,以“规划社会”为目标的理性主义思维方式同样值得深究。事实上,在中国走向现代的旅程中,未来主义和理性主义携手同行,相互为对方提供依据,必须被放在一起加以思考:理性规划能力的提升被看作历史进步的结果,同时也为历史进步灌注了动力。它们共同构成了齐泽克所说的那种“事件”:它“改变的不仅是事物,还包括所有那些用于衡量改变这个事实的指标本身”。

《大同书》的“事件”性首先体现为思想焦点的变化:如果说人性善恶是传统中国(特别是两宋以降)思想的首要议题或至少是最核心的议题,康有为则把苦乐看作问题的实质。他对人性的定义也一反传统,不但公然支持“生之谓性”的异端立场,并且宣布“性”即是“习”,既可像基因一样通过代际遗传,也可经由对外部环境的调控加以改写。由此,“性善”不再是一种天命于人的静态本质,而是随历史演进不断改良的过程。此外,从社会角度看,善恶的本质就是苦乐:使人安乐的即是善,让人痛苦的就是恶,它反映的是社会制度的合理与否。而大同在人性和生活这两种意义上都是“善”的,它们紧密相连,从不同视角描述了同一进程。如此一来,重要的就不是如何评估人性,而是怎样创造一个诱导人性改良、生活改善的环境。

核心议题的转变伴随着近代中国思想领域的一系列变革。一是天人关系的逆转。在中国传统观念中,“天”(无论我们如何理解这一概念)本身就是人道秩序的根源,人的职责是追随、响应与复归“天道”或“天理”的要求。但晚清以来,在社会进化论的影响下,“天”的位置被“人”所取代:合理的秩序不再来自天授,而被看作人为努力的结果。这带来的一个重要推论是:人间的尽善尽美是可欲而且可能的。

在古人看来,“苦”是宇宙秩序自带的一部分。水满则溢,月圆则缺,天道循环,阴阳消长,一切都在变动中,世界本身即不完美,不完美才是合理的。因此,人道不可能亦不应该追求圆满,睿智之士还会有意识地维持适度亏损。明人何良俊(1506-1573)曾引用宋人胡安国(1074-1138)之语:“人家最不要事事称意,常有些不足处才好。若人家事事足意,便有些不好事出来,亦消长之理然也。”人间的痛苦不可能完全消除,“羲皇上人”的快乐亦只是自给自足,没有非分之想而已。用今天的话说,它不是积极的、“发展”的,而是消极的、“克制”的。颜元谓:“人生两间,苦处即是乐处,无所苦即无所乐矣。”客观意义上的苦乐无所变异,而以主观上的修为为转移。康有为早期也受到这一观念的影响,尝谓:“天不能使人皆为圣贤,即使人皆圣贤,不能使无疾病贫夭。”人又能为之奈何?但从进化论而来的新观念授予了人根据自己的理性改造天的力量,事事圆满也就不再被看成妄言空想。

未来主义为理想赋予了历史导航仪的角色,也为规划社会的成立奠定了必要的思想前提:相信现实(“实事”)是在理想(“空言”)引导下实现的—尽管不同“主义”的信徒找到的路径甚至理想本身都各有不同,但他们所信奉的“主义”都赋予其信徒一种“得道”的强烈自信。当然,拥有美好的愿景并不必然促成历史的进步,相反,若任由盲目的热情驱使,往往会令人陷入歧途。因此,必须时刻保持头脑的冷静:要提前掌握历史进化的线路图,准确定位自己所在的历史位置,牢牢把握方向,随时调整步伐,小心翼翼,蜿蜒前行,才能抵达最终目标。这也正是康有为的思考必须同时运行在现实和理想两个层面的原因:控制每一瞬间的“现在”,就牢牢锁定了未来。

理性主义将规划、管理和监控看作走向社会幸福的关键,而传统儒家最注重的修身即使不是毫无用处,其作用也相当有限。传统儒家将治平目标矗立在修身前提下,和它对人性的重视密不可分。《中庸》劈面三句话一气呵成:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。”把从个体到社会的各个层次都容纳入一个相互扣合(但未必均质)的关联系统中。按照理学家的主流看法,修身之意在于复归“天命之性”,人人复其善性,社会自然太平。但随着天人关系的倒转,人性不但不再是决定社会秩序的根本,反而成为被社会形塑的对象。这就为近代中国的政治变革提供了基本思路,那就是通过改变制度重整社会格局。以至于20世纪30年代初,就有人哀叹中国“政亡其本”,其证据就是“谓治平无取修齐”。康有为就是推动这一思想变革的要角,相信通过精心调控环境、严格监管、强化日常规训,就可以实现人性和社会双重意义上的善。

在《大同书》中,政府掌控的事项被分为“厚生”“开智”“正德”“极乐”四类。这些表述的原型出自伪古文《尚书·大禹谟》:“德惟善政,政在养民。水、火、金、木、土、谷,惟修;正德、利用、厚生,惟和。九功惟叙,九叙惟歌。”孔颖达道:“所谓德者,惟是善于政也,政之所为在于养民。养民者,使水火金木土谷,此六事惟当修治之;正身之德,利民之用,厚民之生,此三事惟当谐和之。修和六府三事,九者皆就有功。”(《十三经注疏·尚书正义》)不过,《大同书》则为之创造了不同的语境:不仅在次序上,“厚生”(应包括“利用”在内)被提到首位,“正德”则降至第三;而且增添了“开智”一项,位居“正德”之前。《大同书》说:“太平世以开人智为主。”“开智”是“厚生”的前提,道德的重要性则相对降低了不少。事实上,这两个“正德”的意思也不完全相同:在《大禹谟》中针对的是少数统治精英,在大同世界则面向天民全体。

按照《大禹谟》的思路,好的政治至少应该做到两部分,一是统治者自身的修养(正德),一是对人民的照料(利用、厚生)。“正德”位居三事之首,隐然是“利用”“厚生”的前提。用后世的话说,“正德”是“体”,“利用”“厚生”是“用”。但在《大同书》的框架下,“厚生”才是最重要的(“极乐”的添入进一步强化了这一倾向),“正德”只是社会治理的内容之一,且其着眼点不在统治者的自我约束(尽到以身作则的使命),而是培养与大同世界的要求相匹配的合格公民。它不具备“体”的意义,只着眼于“用”的层次,和传统认知相比,显然是两种“社会想象”方式。

对于传统儒者,修身无疑是所有事业的前提,无论其本人更加关心经世和制度,还是“性与天道”,但理论上,所有社会问题的根源都可以追溯到修身(需要注意的是,这一命题并非是可逆的:修身是解决问题的必要条件,而非充要条件)。然而,对康有为来说,道德不具有根基性意义。早在《教学通义》中,他就形成了“事物”先乎“礼义”的价值等级次序。他甚至一度主张,中国物质文明的落后,就和古人过于注重道德有关:“教以道德者,势必尚俭”—而对他来说,“俭”就是“野蛮”的别名。从救国角度看,道德甚至是无用的:“如以道德论文明也,则吾断谓印度之文明,为万国第一也”,可是印度却灭亡了。可见决定性因素不是个体的修身,而是集体的富强和实力。在此问题上,他和传统儒家产生了重大分歧,走上了一条新路。

当然,必须注意到,进入民国以后,道德议题在康有为言论中的比重明显增加。他多次强调,共和“以道德物质为先”,中国人应“以道德为重”。这是其一生中宣扬道德调门最高的一段时间。不过,他说这些话主要是为了进行一种“消极”性的论证:共和要求人人自治,前提是人性至善,“道德心盛,自行束修,蠢迪检柙”;而中国人实际的道德水平还差很远。结论自然呼之欲出:共和并不适于“现在的中国”。因此,这必须被视作他批评民国的一种方式,实际并未改变修身在他那里已被“边缘化”的事实(《大同书》对于道德主题的论述已相当薄弱)。相反,他不但始终强调物质的优先性和紧迫性,而且表述也更为积极和正面(直到1919年,他还将1905年写成的《物质救国论》刊刻印行),可知其关怀的核心还是“苦乐”而非“善恶”,规划能力比道德修养更重要。

规划社会的秩序主要通过三条途径组建和维护。一是知识和信息。其主要运作方法是将事物数字化、抽象化和形式化,并在其间建立起各种统属或平行关系。这是一种象征性地把握世界的方式(规划与设计也在这一层次展开),但它可以经过既定的制度和组织流程,直接作用于每一个生产者和生活者,转化为具体的实践。第二条途径是负有特殊职务的个人,比如医生和保傅。他们负责实施监督和管理,确保方案的执行。由于不可避免地受到具体时空的限制,因此,相对于知识和信息,它们在规划社会中的作用相对次要。第三种方式是将知识和人员整合起来的官僚体制和交通运输系统,主要功能是实施远程传输与操控,将抽象的计划和指令“翻译”为切实可见的效应。

从晚清的思想生态圈状况来看,道德地位的下降、规划主义的兴起与“合群”意识的出现是同步的。其中,道德的关键词是个人。钱穆说:“人同此性,性同此善,是天道”,“尽量发挥”此天赋之可能,即是“人道”;人道“人人能做”,然“需由个别做起,不由普泛获得”。此之谓也。规划主义则与“群”的兴起具有“互缘”关系。史华兹曾指出,西来的“社会有机体”概念为严复提供了一个脚本,使他可以把国家想象成为一个相互联系而分工明晰的行动单位,其整体素质依赖于其中每一个分子的素质。这一概念是传统儒家思想所缺乏的。新的社会想象方式深刻改变了中国人的观念世界。借用曹聚仁(1900-1972)的话说,从此,“个人”成为“社会的人”,“历史”成为“社群集团的行程”。

钱穆曾说,中国传统社会的“病痛在平铺散漫,无组织,无力量”。蒋廷黻也相信:中国人如能发奋改革,“同样有资格能产生与欧洲相同的组织力、相同的政治、相同的经济水准以及资源”;一旦“根除无效率、涣散的习性,就能建立有效率的生活方式”。在文化取向上,蒋廷黻与钱穆几乎南辕北辙,但至少就对“组织力”的推崇而言,二人对中国社会传统病根的诊断不谋而合。事实上,清末以来兴革之士提出“合群”主张,就正是为了根治此一“病痛”。

按,“群”字的意义非常广泛,“国家”“社会”“公司”“大地”都可以是一个“群”。其中的一个关键在于,它是超血缘的(因此“家”不是一个“群”)、组织有序的单数整体,而不只是把各种社会关系粗疏地联结在一起。在这方面,许倬云有一简要的论断:传统中国“不是一个‘society’”,而是许多的“communities”。这与酒井直树所说的前近代日本的语言状况不无相似之处:“个人多重地从属于不同的语言,而不曾想到过能在无媒介的情况下同化于一个语言共同体。”实际上,近代之前中国的语言状况也差相仿佛。语言的多元混杂实际上表征了普通人日常生活的多元混杂和认同的模棱两可,意味着大家可以同时从属于不止一个communities。

现代中国则努力要把自己建设成为一个society—这也就是各种指向不同的“群”字所指涉的统一意义。“所有国民都必须全部且排他性地归属于单一的共同体中。”“群”中的每一分子都是其构成部件,只有在一个整体计划中才能找到自己的位置。如果与“群”的利益产生冲突,个体应自觉服从于整体的需要。这正是1902年梁启超撰文介绍本雅明·颉德的思想时所看中的理念:牺牲小我成就大我,牺牲目前以成就未来的“进化”思想。

这当然不意味着个体就不再具有任何积极价值。康有为强调,仅仅是形体就已经证明,人是生而独立的:“天之生人也,使形体魂知各完成也,各各自立也,是天之生使独也。夫使天之生人使男女以两人偶合也,则不能独立也;天之生男女使如人兽之异形也,则不能独立也。今男女之魂知形体各自完成,各能自立,不相待也,不相下也,不相异也,极相爱也。”因此,在大同世界,“私人之事皆听自由”。这包括以下几个方面:一是个人爱好。在大同世界,每个人都有基本的工资保障,其额度足供“其衣食之资”;此外如有特殊的衣食玩好、不愿住“公室”而选择住在旅舍甚至建设私宅,以及“歌舞游观之乐”,皆属“自费”项目,“听其挥霍”(不过,每人需预存工钱的十分之一于“公中”,“以备其不愿作工而欲结友远游购书之需”)。因此,大同世界并未取消货币,而这也就为私人领域预留了空间。

第二种“私人之事”是性。男女以“期约”相合,亦是对个人独立和自由的尊重:“夫人禀天权,各有独立”,男女偶以“色欲交合”,乃“各适其欲而给其所求”,彼此各不相妨。每个人的欲求都能满足,因婚姻约束而产生的“和奸逼淫之名”“乱宗、渎伦、烝报之恶”也就不再有存在的理由;因为无关“法律”,自然也无须“严防”。第三种“私事”与名理、宗教有关:公立学校只教“实用”之学,“若名理之奥,灵魂之虚,则听学者自为之,或开学会而讲求之”,其“非公学所急,即不待公学之教之也”。修仙学佛是私人志趣,而非集体行为,故要有严格的年龄限制,必须在偿还社会教养的恩情之后,“乃听自由”。

可知康有为并非不承认私的价值,但他区分了作为目的的“私”和作为手段的“私”,强调二者的关系是辩证的乃至悖谬的:“天下为公者乃能成其私,私者未有能成其私者也。”话虽如此,但“天下为公”才是他真正看重的目标。“公”主导了大同的经济和日常生活,也规定了情感管理的原则:人死之后,“交好者至院,殓毕不得居住,化后不必哭泣”。理由是:“哭泣哀思,最为损魂而害体。故就一人之私情,宜尽哀以昭其厚;就公家之卫生,宜夺哀以保其身,义各有宜也。否则一人之死而累诸生者,或瘠羸,或灭性,于死者无益而医事无穷。”由于大同世界的天民都是“天生公众之身”,而不再“有私属之人”,因此亦“不许遂其哀也”。此外,对丧服之期和丧葬礼仪亦各有规定,理由也是一样的:“人为公家所养,故公家制义,皆屈私恩以伸公义。”

因此,至少有两个因素赋予“公”以更大权重:一是人作为“天民”,“天生”即属“公众”所有;二是每个人皆经“公养”“公教”,就对“公家”欠下了一笔道义债务,必须服从“公义”(这是一种“报”的方式)。禁止哭泣看似一桩小事,但实际上剥夺了个人自由使用自己身体和情感的权利,意味着这些也已经不再归属其私人所有—大同世界里无处不在的医学检查,也建立在同样的假设基础上,而这显然是和南海大声宣布的“人禀天权,各有独立”原则相抵牾的。当“私情”与“公义”冲突,后者的权威无容置疑—这令我们怀疑,康有为对性生活的纵容,或许不仅因它是一种享乐,更因它是人口再生产的实用手段。

虽然在大同世界,每个人都以个体的身份存在,但其成长历程、日常经验甚至外貌特征都趋于一致,所有生活也都由相同的架构支持,本质上并无差异—这等于在源头上取消了人的多样化,在事实上否定了“私”的价值:“私”被抽象化、公有化了。从这个角度看,因“天下为公”以“成其私”的命题已不再具有任何实质意义:大同世界没有“私”,有的只是“天民”—一种与大同相匹配的人格模式。然而,在根本上,大地统计学和规划社会是建立在个人爱好和意志多元性基础上的:单一的欲望无须统计,也不必规划、管理和监视。也就是说,大同世界在理论上是依赖于“个体”而存在的,“个体”的感觉(不如说是一种错觉)则产生于物质意义上的身体—由此,身体就成为大同世界最重要的工作界面。

但必须指出,康有为也没有把“私”看作一张掩饰其专横的虚假面具。对他来说,公和私确实存在统一的可能,但那需要站在更高层次去领悟。南海禁止逝者的亲友“哭泣哀思”,是因此举有妨“卫生”,而卫生是“公家”的事。在他看来,个人被“私情”所囿,已经无法正确判断自己真正的利益所在,必须由公家介入,采取强迫措施(对康有为同时代的人来说,“夺哀”一说大概很容易让他们想到那个冠冕堂皇的词—“夺情”),以卫护其真正的需要。这意味着,公家比个人更了解他/她自己。这就是那个大家长的责任—其原型既来自康有为本人的经验,也受到儒家士大夫理念的影响,在欧洲文化中也并不稀见。事实上,边沁的态度可能最精练地说明了南海的取舍:边沁承认,圆形监狱有可能将“自由公民”变成只知服从的“士兵”甚至是“人形的机器”,但他不在乎,因为他要的只是“他们幸福”。

“自由”“独立”和“平等”都名列大同世界的价值清单中,而“平等”更为重要。一般来说,康有为把“自由”看作“私人之事”(在《大同书》中,自由二字出现最多的章节是“去形界”,而且基本都和社交、择偶、交合等情境有关),但他并不是没有意识到,自由也是一个公共领域的问题。在1912年的一篇文章中,他强调政治自由是与“压制”相对的概念,“若无压制,则亦无自由”。故共和国民已不需(政治)自由,因为“病已消则药亦消也”;相反,道德问题开始变得紧要了:“无人治己而进为自治,则一是皆以修身为本。”后边这句出自《大学》里的话,似乎也终于找到了适合于自己的时代。倘或一切“自治”,还要“自由”,只能是为所欲为的“暴民之政”,又“何共和之足云”?康有为一向对“暴民”怀有深刻的恐惧,表明在他心中,幸福的本质是秩序,而非自由,甚至未必即是平等。可以说,他在无意中为斯蒂芬·格林布拉特对《乌托邦》的评论增添了旁注:“自由被大肆宣扬,但在具体描述的过程中却大为缩水。”

为了满足全面的私欲而实行全面的公有,以追求自由的名义剥夺了自由的空间:这些已经由大量“反乌托邦”研究提示我们的吊诡结果,由“去界”行动直接造成。在南海看来,处在共感网络中的每一点和任何另外一点都没有本质差别—这才是“大同”;而任何阻碍个人直接融入人类全体的缠结都应该被反对:他要的是整数,不带“畸零”(除非必不得已)。这就是他为何嘲笑“共产之法”。实际上,他反对的绝非共产制度本身,而是想在保留家、国界限的前提下实行共产。这在他看来无异于抱薪救火:“有家有国,自私方甚;有家则一身而妻子待养,有国则陈兵而租税日增,以此制度而欲行共产之说,犹往南而北其辙也。”究竟什么才是“到达大同的路”,康有为有自己的主张。

实际上,“九界”的设定本非来自同一标尺—虽然都被称作某“界”,但它们其实各有属性和来源:或是政治性的,或是社会性的,或是制度性的,或是生理性的,乃至生物性的,其意义不同,不能被约减为一条线索。它们固然给人施加了不同的约束,却也提供了多样的身份认同和保护形式。如同每个人都有的皮肤一样,任何一种边界同时也是一种屏障,它阻断交流,却也是交流得以发生的界面。当有些“界”的压力过于沉重,另外一些“界”却可能提供相应的庇护。分开来看,它们各有各的缺点;放在一起,却因为彼此参差而具有无可代替的优势,仿佛自然生长的植被,盘根错节,交缠缭绕,可以有效防止水土流失。

不同组织各有自己的意义。段义孚说,宇宙与灶台是幸福人生的两个“尺度”(scale)。而在加斯东·巴什拉看来,家同时提供了这两极的感受:既是“私密感”的源泉,也“是我们的第一个宇宙(cosmos),而且完全符合宇宙这个词的各种意义”。康有为面对要“去”的“家界”,表现得尤为迟疑,或许可以由此理解。杜正胜论述中国传统五服制的意义时说:“我国社会人己对立的成分轻,人己和谐的成分重,基本上就是五服造成的。推而至于国家,个人与国家这两极也不是绝对的对立,其中夹着家族,将二者调和起来。”这一原理可以推而广之:“调和”不同“界”的对立,需要的不只是“家”;家族和个人、家族和国家、个人和国家之间,也同样需要其他的各种“界”来“调和”。

然而,康有为的目光所及,却只有(表象的)个人和全体,包括“灶台”(家)在内的所有中介都被他看作终极幸福的阻障。他希望将它们全部打破,以保护个人的独立、自由和平等,由此解放整个人类。但是,当横亘于个体和世界之间的所有过渡性分界都被一扫而空,人类不再是各种自作主张的communities的混合,而成为一个匀质的society,也就意味着一个人除了其最根本也最抽象的身份(“天民”)之外一无所是,他/她不得不直接面对整个世界。这在实际上取消了认同的必要:任何时候,认同都是对特殊性而非普遍性的认同;也为政治灾难铺设了可能。哈萨克斯坦总统努苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫(Nursuitan Nazarbayev)曾说,20世纪的极权主义政治综合了两大特征,一是“相当发达的技术”,一是“极度简化的社会关系”。在大同世界,它们一个也不缺少。

(本文摘自王东杰著《规划社会的来临:重读〈大同书〉》,生活·读书·新知三联书店,2025年3月。澎湃新闻经授权发布,原文注释从略,现标题为编者所拟。)

下一篇:昆仑信托待遇优质可靠

有话要说...